Inquieto industrial barbastrense, sus trabajos, unos con más acierto que otros, sirvieron para intentar hacer la vida de sus vecinos un poco mejor, promoviendo riegos, ferrocarriles, minas e industrias, que su mente despierta pensaba eran interesantes para sus congéneres. “La paz universal ha de ser siempre la madre del adelanto” escribía en un prólogo como declaración de intenciones.

Juan y Bernarda, sus tatarabuelos.Juan Lacambra, un joven

“mancebo” natural de La Muela, en uno de aquellos avatares que provocaron tantas guerras y miserias en el siglo XVIII, llega a Barbastro caminando por los polvorientos caminos. Gaspar y Jerónima -sus padres- del pueblo de Bielsa, habían emigrado en busca de un trabajo que pudiera darles de comer y después de un largo periplo, hartos de viajes y de sufrimientos, deciden volver a su tierra. Las excelencias e industrias de la ciudad del Vero les atraen cual poderoso imán y allí se dirigen.

Aquel 16 de agosto –fecha que bien pudo llegar- el río Vero está

“fuera de madre” y los ojos de Juan, abiertos como platos, no dan crédito de cómo había podido

“crecer de tal suerte el río” (1) sin haber caído ni una gota en la ciudad; era el año 1727. Años después, camino del campo, conoce a la barbastrense Bernarda Montes. Su mirada se enciende y un rayo de luz ilumina sus ojos; su destino está fijado. Juan se casa con Bernarda, pero no son conscientes de ser el origen una saga de maestros-albañiles (2). Fruto de esta unión nace José, en 1759.

Su bisabuelo José.José (3) tiene ocho hijos de su matrimonio con la barbastrense María Durán. Sus hijos Pedro y José continuan el apellido y fijan su residencia en el Entremuro, en la calle Esperanza, el primero, y en el cuartón del Mercado, en la calle Río Ancho, el segundo (4).

Su bisnieto refiriéndose a él, nos cuenta;

“el puente del Portillo lo hizo mi bisabuelo en la misma época que el convento de los PP Escolapios“ (5).

![]() Libro de Gestis, año 1834, Archivo Municipal de Barbastro.

Libro de Gestis, año 1834, Archivo Municipal de Barbastro.

Pedro se casa, en 1808, con María Mora y tienen ese mismo año un hijo; Eugenio. Ese año, a Pedro Lacambra, los franceses que habían entrado en la ciudad, quisieron

“obligarlo a denunciar los falsetes del comercio rico…y se lo llevaron y lo tuvieron ocho años prisionero en Francia” (6). En 1815, probablemente a su vuelta de Francia, tienen a su hijo José del que hablaremos un poco más tarde.

El puente de San Francisco había quedado dañado en 1788 por una excepcional riada (7) y en 1834,

“se hallaba en estado ruinoso”. El concejo, apercibido por los vecinos, contrata al maestro-albañil Pedro Lacambra que deja el

“puente reedificado a satisfacción de todo el pueblo” (8).

En 1836 Pedro y su hijo Eugenio suscriben, con el Ayuntamiento, una escritura para las obras del molino de aceite de la ciudad (9). Eugenio junto al también maestro albañil Joaquín Colomer, en 1840, se encarga de las obras

“del camino carretera de Monzón…el cual se halla en el deplorable y ruinoso estado” (10).

Sería prolijo enumerar todas las obras en las que participaron, en la época, los maestros-albañiles de la familia Lacambra, pues muchas de las que se realizaron en aquellos años llevan su firma.

![]() Mariano Lacambra Marín, carboncillo de Tomás Fierro, gentileza de Toni Buil.

Mariano Lacambra Marín, carboncillo de Tomás Fierro, gentileza de Toni Buil.En el cuartón del Entremuro a las siete y media de la tarde, el 18 de diciembre de 1854, nace el

“hijo legítimo de José Lacambra y Tomasa Marín, cónyuges y naturales aquél de Barbastro y ésta de Cregenzán”,

“y se le pone por nombre Mariano” (11). El año 1853 había nacido su hermano Pedro, y Mariano fue el pequeño hasta que en 1857 nace León, el tercer y último hijo del matrimonio. Tienen su residencia en el número 10 de la plaza de la Candelera (12) .

Mariano, siguiendo la tradición familiar, se hace albañil y comienza a trabajar. En 1870, tras los agitados tiempos de la revolución de 1868, inicia la obra de la fuente del Vivero

“para evitar el constante peligro en que se veían las sirvientas al tener que pasar por encima del azud”. También, en 1876, construye una presa en el río Vero

“encima de la Penilla” (13).

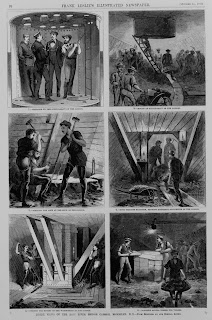

El “Tramway” Barbastro-Selgua.La familia Lacambra, tal como veremos, participa en las importantes obras del ferrocarril Barbastro-Selgua.

En 1861 se inician, acordados por el Ayuntamiento y los mayores contribuyentes de la ciudad, los trámites de la concesión del

“Tramway” que debía unir Barbastro con la Estación de tren de Selgua. Las obras, que durarán doce años, estarán plagadas de vicisitudes y servirán, en primer lugar, para aliviar la miseria de numerosos jornaleros y atraer a la ciudad a multitud de trabajadores y, una vez terminadas, como importante motor de desarrollo de la comarca.

José Lacambra Mora, tal como nos cuenta su hijo Mariano,

“realizó todos los trabajos, obras y explanación general del tranvía” y junto a él, su hermano Eugenio Lacambra Mora con sus hijos Mariano Lacambra Sierra y Eugenio trabajan en las obras de los ferrocarriles

“hasta Despeñaperros” (13).

En el ferrocarril Barbastro-Selgua, tras el parón de los trabajos del año 1878 y la concesión de las mismas a D. Ramón Acha, está el joven albañil Mariano Lacambra Marín,

“aprovechando algunas obras hechas y abandonando las restantes” (13).

El año 1886 se casa con Ángela De Antonio

“natural de Costeán” y fija su residencia en la calle Carreteras (14).

![]() Portada de una escritura del Escribano Don Mariano Lacambra, gentileza de Leontina Plana.

Portada de una escritura del Escribano Don Mariano Lacambra, gentileza de Leontina Plana.En esta época, el apellido –Lacambra- de nuestro maestro de obras es bastante habitual en Barbastro. Encontramos, casualmente, otro Mariano (15) con el mismo apellido, desempeñando una importante actividad;

“Escribano Real y Notario público de S.M. (Dios Guarde) por todos sus Dominios, natural y vecino de la Ciudad de Barbastro” (16). Este notario está activo, como poco, hasta 1835 y se encarga de redactar el libro de Gestis de la ciudad. En 1859, ya viudo, vive en la calle Las fuentes número 4 del cuartón del Arrabal (17).

En 1855, cuando Mariano Lacambra Marín cuenta escasamente un año, fallece, por el cólera (18), Mariano Lacambra García, a los 41 años, hijo del Escribano del mismo nombre. Un Mariano que viene y otro que se va.

![]() Fragmento de escritura del Escribano Don Mariano Lacambra, gentileza de Leontina Plana.

Fragmento de escritura del Escribano Don Mariano Lacambra, gentileza de Leontina Plana.En 1887 el arquitecto de la Diputación recrimina al Ayuntamiento de Barbastro porque

“no residía desde remoto e ignorado tiempo ningún arquitecto ni maestro de obras” en la ciudad y, como no solucionan el problema, le remite al juzgado de primera instancia una notificación sobre el tema (19).

Un año después, en 1888, D. Mariano solicita al Ayuntamiento la plaza de maestro alarife, tras el fallecimiento de titular de la misma Silvestre Lóriz, y se le

“desestima la instancia por haber sido nombrado interino Eusebio Lahilla” (20).

El año 1890 ya se reúne

“la comisión especial nombrada para el estudio del alumbrado eléctrico” y, unos meses más tarde, el memorándum del zaragozano Víctor Marín sobre

“el proyecto de luz eléctrica” es estudiado por la Comisión de Policía Urbana (21).

En 1891 (22) la ciudad de Barbastro inaugura, mucho antes que otras ciudades más grandes, la

“luz eléctrica” para la iluminación de sus calles. Mariano implicado en todas las obras importantes de la época -sin demasiada modestia- nos cuenta:

“hice el artefacto que suministró el primer fluido eléctrico para Barbastro” (23).

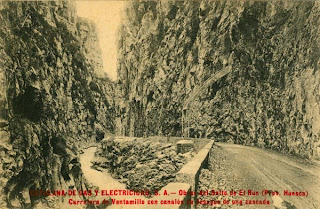

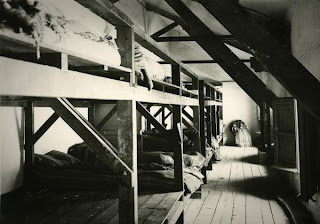

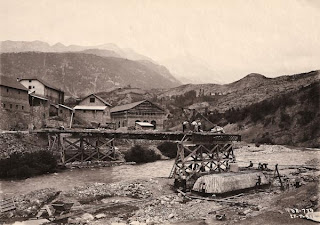

El industrial D. Pablo Sánchez Samitier reconvierte para ello el

“antiguo molino llamado de Fonz” -que comprara D. Hilario Sánchez en 1861

“en las ventas de bienes nacionales” (24)- en central eléctrica. Mediante una turbina Francis, del constructor

“Planas, Flaquer y Cía” de Gerona, movida por las aguas del río Ésera y una línea de alta tensión

“a 2500 voltios” (25) que permite llevar el

“fluído eléctrico” hasta un transformador ubicado cerca de la ciudad, tras casi seis kilómetros.

![]() Publicidad de la firma Planas, Flaquer y Cía, 1904

Publicidad de la firma Planas, Flaquer y Cía, 1904Por otro lado, con las aguas del Cinca, otros barbastrenses, industriales y comerciantes de la ciudad, forman la sociedad eléctrica

“Hijos de Palá”, para llevar, también, la luz eléctrica desde el Molino de Enate a Barbastro (26).

Estas dos sociedades, tras bastantes cambios, acaban siendo el germen, de la parte eléctrica, de la actual compañía

“Aguas de Barbastro”.

La construcción, como podemos ver, no es la única actividad que desarrolla nuestro protagonista y forma parte, como constructor o accionista, en diferentes negocios. En 1894, sin ir más lejos, se asocia con José Pueo para

“constituir una sociedad de aserrar madera en un edificio que al efecto tienen ya construido adosado al molino de Enate” (27).

![]() Publicidad de Siemens Schuckert, El Cruzado Aragonés, 25-5-1914

Publicidad de Siemens Schuckert, El Cruzado Aragonés, 25-5-1914

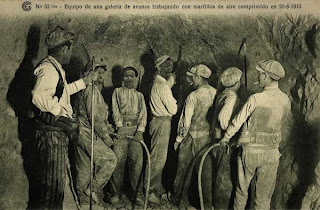

En 1897, tras varios meses esperando las dinamos de

“la acreditada casa Schuckert y Compañía”, según nos cuenta un periódico de la época, se inaugura en Benasque el alumbrado eléctrico gracias

“a los inteligentes industriales de esta ciudad D. Mariano Lacambra y don Constancio Gámiz que han hecho las obras de fábrica y forman parte de la Sociedad con los benasqueses” (28).

Después de estas obras emprende la instalación del

“alumbrado público y particular” de la ciudad de Monzón de la que es

“el concesionario autorizado por el Ayuntamiento” aprovechando las aguas del Cinca. Para ello realiza el paso de una línea por encima del cauce del río y, tras no pocos problemas con la jefatura de Obras Públicas (29), se pone en servicio en agosto de 1899 gracias

“al celo y actividad del inteligente Maestro de obras, nuestro particular amigo y paisano D. Mariano Lacambra” (30).

Su labor en la modernización eléctrica de Huesca no se limita a estas instalaciones anteriormente citadas pues, según sus propias palabras, está implicado en las de Anciles, Cerler y Alcolea de Cinca (31).

Sería interminable la lista de obras, croquis, proyectos y reparaciones que realizó y, utilizando sus propias palabras,

“por faltarme tiempo y espacio en este folleto sólo reseño a la ligera lo ya expresado”.

![]() Portada del primer cuaderno -y único- de las cartas a Alfonso XIII de Lucas Mallada.

Portada del primer cuaderno -y único- de las cartas a Alfonso XIII de Lucas Mallada.El oscense Lucas Mallada radiografía los

“males de la patria” y, con una precisión de cirujano, describe sus problemas. En 1890, año de la publicación del libro, todavía estaba lejano el desastre de las colonias pero las mentes privilegiadas –como la suya- ya ven la necesidad de la

“regeneración de la patria”.

En 1897 los periódicos retransmiten la crónica de una guerra perdida de antemano. Nuestras tropas, faltas de medios y con unos barcos mal equipados, luchan una batalla desigual en las colonias. España se gasta el dinero –que no tiene- y la vida de sus soldados, en una lejana Cuba que ya dan por perdida algunos en el Congreso.

La regeneración de España es el tema estrella de los titulares de la época -incluyendo

“La Cruz del Sobrarbe” barbastrense- , que seguro lee D. Mariano. En este periódico, cada uno da su propia receta para la regeneración de España pero -una cosa está clara- todos arriman el ascua a su sardina.

En 1900, tras la salida de miembros de la Comisión Hidrológica del Ebro desde Barbastro,

“con objeto de hacer estudios de los ríos” para

“ultimar un Plan general de canales y pantanos” esta cabecera hace, con las siguientes palabras, una clara declaración de intenciones:

"Nuestra modesta publicación se honra muchísimo al iniciar hoy esta campaña altamente beneficiosa para este país agrícola, a la que creemos nos ayudarán cuantos patriotas rindan culto a la regeneración de hermoso suelo que les vio nacer" (32).

Honestas palabras que despiertan el espíritu emprendedor de D. Mariano que, en aquellas fechas, ya está totalmente convencido de la necesidad de tomar parte activa en la regeneración de España.

![]() Tarjeta postal enviada por Mariano Lacambra a Joaquín Costa, 20 de enero de 1911, Archivo Histórico Provincial de Huesca, Costa, carta 1345.

Tarjeta postal enviada por Mariano Lacambra a Joaquín Costa, 20 de enero de 1911, Archivo Histórico Provincial de Huesca, Costa, carta 1345.

La correspondencia de D. Mariano con su amigo Joaquín Costa.Joaquín Costa está, en 1868, trabajando, y aportando dinero para la compra de un nuevo aparato para extraer aceite del orujo en la

“Sociedad Extractora de Barbastro” que su pariente Hilarión Rubio tiene en Barbastro (33) y, en esas fechas, o, más tarde, por sus reuniones de la Cámara Agraria, puede tener lugar el encuentro entre Costa y Lacambra.

Según sus palabras, entre 1903 y 1910, se encuentra varias veces con Joaquín Costa; subiendo a

"la peña de Barbastro" en

"unión de D. Santiago Gómez y otros amigos" o comiendo, en su parada de camino a Madrid, en la fonda de

"La Perla""pues quería aprovechar el tiempo para hablar exclusivamente conmigo" (34).

En 1908 escribe a su admirado maestro y, tal como él mismo transcribe en su libro, le contesta Martina, hermana de Costa y, a continuación unas breves líneas autógrafas de Costa;

"Mi distinguido amigo: agradezco el envío de su nueva interesante monografía hidraulista" y una sencilla, pero clara, explicación de su estado de salud y su posición sobre el tema;

"Estoy lo mismo que estaba en punto a salud y a orientación respecto al canal; y me es imposible asistir a esa reunión” (35).

Cita un último encuentro, en su libro y en la postal que le envía el 20 de enero de 1911, en Barbastro, en el que

"me tuvo en la fonda de San Ramón (Barbastro) mas de dos horas consecutivas” (36). Dicho encuentro, en septiembre de 1910 -si tiene lugar en esas fechas- es el último de Joaquín Costa desde su retiro en Graus. Según Cheyne (37), sale únicamente tres veces; la primera, en 1908, para intervenir en el Congreso de los Diputados de Madrid en contra del proyecto de Ley antiterrorista de Maura, una segunda, en 1909 y la tercera, de la que no da datos, que bien pudo ser ésta que cita Lacambra.

Muchas líneas de sus libros están dedicadas a Costa y en ellas expresa la influencia que sus palabras y sus libros han tenido en su pensamiento y escritos. Es, según sus propias palabras, el

“tributo a mi eminente paisano y respetado señor” (38).

![]() Folleto de MLM, Gentileza de Toni Buil

Folleto de MLM, Gentileza de Toni BuilEn una de sus innumerables misivas, D. Mariano, escribe al Cura de Vicién, Julio Prad, y éste, airado, le responde en

“la Voz de la Provincia”:

“No creo que el nombre de Mariano Lacambra responda a una persona real, pues, si así fuera, en verdad que sería una persona fresca y burlona, cuando tiene la osadía y el atrevimiento de recomendar a un cura las candidaturas patrocinadas por el que en el impreso se dice “mal apellidado cacique D. Manuel Camo”…” (39).

La respuesta a dicha carta resume, con sus propias palabras, la explicación de su orientación política:

“Me he considerado y me considero independiente de todo partido social…Hasta hoy, han sido de mi afecto los liberales; pero si la entidad que ha de venir a regenerar este país por mis proyectos e iniciativas, me dijese que tenía su confianza en el moro Muza, y si por este distrito se presentara (por aquello de hágase el milagro por quien quiera,) yo votaría y recomendaría la candidatura…” (40).

El

“representante” de Camo en Barbastro es el madrileño Lorenzo Álvarez Capra (41), diputado de 1886 a 1901 por ese distrito (42), con el que tiene relación D. Mariano pues es el autor del proyecto de la plaza de toros.

Tras las elecciones de 1910, D. Mariano edita un folleto para felicitar a Camo,

“al tener la satisfacción de haber triunfado las fuerzas morales y materiales adictas a la personalidad de D. Manuel Camo” (43).

Una vez fallecido éste, en un homenaje promovido por su periódico, El Diario de Huesca, el año 1913, D. Mariano les envía una carta y una colaboración de 10 pesetas (44).

![]() Folleto de MLM, Gentileza de Toni Buil

Folleto de MLM, Gentileza de Toni BuilEn 1855 Miguel Ravella, con su proyecto del canal de la

“Princesa de Asturias”, con las aguas del río Ara, participa en la larga lista de iniciativas para solucionar el problema del riego en el Alto Aragón. Los hermanos Teodoro y Antonio Bergnes de las Casas realizan el segundo intento por canalizar sus aguas y ya en el siglo XX, el proyecto liderado por Romañá, y diseñado, en su mayoría, por Rafael Izquierdo perfilan definitivamente las directrices de los modernos riegos del Alto Aragón.

Lacambra, defensor incansable del pantano de Alquézar, se beneficia de la primigenia idea de utilizar el cauce del río Vero como canal natural para las aguas del

“canal del Sobrarbe”. Y dentro de su proyecto, para los riegos de la comarca de Barbastro, su idea es aprovechar

“la cerrada de Torreciudad” para nacimiento del canal. Su proyecto se integra en los planes de Romañá tal como él mismo nos cuenta;

“jamás consideré que mi humilde proyecto fuese envuelto en otro tan grande” (45).

El pensamiento, en pro de sus vecinos, es evidente en sus consideraciones sobre el primitivo proyecto:

“El Canal de riego de Sobrarbe, no riega un palmo de tierra en dicho Sobrarbe. Es decir, que los 50 kilómetros que recorre el canal de conducción desde encima de Boltaña a Lecina, pasa por varios pueblos…y ni se les consiente regar, ni se les reserva agua para salubridad, higiene, ni para servicios domésticos. ¿Consentirá este país construir estos 50 kilómetros de canal…?" (46).

Todos estos proyectos e ideas tienen, por el lado del Cinca, pobres inversiones y hasta el año 1959 no se pone en explotación el pantano de Mediano –terminado en 1945- (47). Y su idea del pantano en el Cinca se plasmará, años después, en el actual pantano de

“El Grado”.

También conviene aclarar la doble vertiente –riegos/electricidad- que pretenden algunos de sus proyectos, como su solicitud de concesión de un salto en el río Cinca para

“producir 15.600 caballos” (48). Él conoce los

“grandes proyectos para saltos de agua” que, en estos años, proyecta en el río Ésera otro aragonés, Francisco Bastos y, según dice,

“serán también aragoneses” (49).

![]() Folleto de MLM, Gentileza de Toni Buil

Folleto de MLM, Gentileza de Toni BuilLa influencia de los regeneracionistas Costa y Mallada, tal como hemos visto anteriormente, y la lectura de los periódicos de la época, le hace plantear la necesidad de emprender su particular campaña

“en pro del bien común”. Es a partir de 1906, fecha de su primera publicación, cuando Mariano,

“vocero incansable” (50), escribe infinidad de cartas, organiza reuniones y envía sus

"folletos" a todos los estamentos de la sociedad española, desde el Rey, al que le dedica una poesía, pasando por Obispos, diputados, ingenieros, alcaldes, hasta llegar a los curas de pueblo. Las contestaciones, que él incluye en uno de sus libros, son de diferente talante, como el agradecimiento de la Casa Real

"por la atenta felicitación que ha elevado al Augusto Señor con motivo de su fiesta onomástica".

Muchas de las respuestas son cartas llenas de buenas palabras, agradeciéndole sus esfuerzos en pro de los riegos. Todas las cartas coinciden en los valores como persona de D. Mariano y en su espíritu regeneracionista. El Barón de Romañá –emprendedor de los Riegos del Alto Aragón- cita la

"honradez de su palabra" (51), Rafael Izquierdo, ingeniero y autor del proyecto de dichos Riegos, en su carta, describe la

"patriótica empresa de redención por su querida tierra aragonesa" que lleva a cabo Lacambra, para terminar en su misiva con un deseo;

"Si en cada pueblo hubiera un hombre como usted, el bien de España, por que todos suspiramos, se conseguiría inmediatamente" (51).

![]() Primer tomo de "La regeneración de España...", edición en tela con dorados.

Primer tomo de "La regeneración de España...", edición en tela con dorados.

Desde 1906, fecha del primer folleto, hasta 1914, D. Mariano edita una cantidad indeterminada de pequeños folletos (52), muchos de los cuales sólo los conocemos por sus referencias y no ha sido posible localizarlos. La mayoría están dedicados a las campañas hidráulicas y algunos de ellos como la

“doctrina práctica agrícola, industrial y comercial”, se dedican a divulgar los valores que el considera esenciales para

“propagar la obediencia, aplicación y respeto del primer gremio de aprendizaje”. Es lo que él denomina, en una hoja de publicidad,

“literatura práctica artesana”.

Pero, sin lugar a dudas, su obra cumbre es

“Proyectos y propagandas para la regeneración de España en el Alto y Bajo Aragón por los Riegos, Ferrocarriles secundarios, Explotación de minerales y cuanto convenga en bien común” en dos tomos, editada en 1910. En estos libros recoge casi todos sus folletos y describe todas sus acciones e iniciativas para conseguir su ansiada regeneración.

Todos sus trabajos están impresos, en su mayoría, por Jesús Corrales, de Barbastro y la imprenta de Tomás Blasco, en Huesca y Zaragoza. D. Mariano, con sus palabras, nos explica la cronología de la publicación y el formato del mismo;

“terminé el segundo tomo de mi obra…y acometo a terminar mi primer tomo en folletos, incluyendo las hojas publicadas más interesantes.” (53). Tal como nos cuenta aparece primero el tomo número 2 y luego el complejo tomo 1. Este último está compuesto de siete folletos independientes y es un auténtico galimatías por sus repeticiones y saltos en el tiempo. En este tomo, entre otras cosas, nos cuenta un poco de su vida y la de su familia, y resulta muy interesante para intentar comprender su forma de pensar. El tomo dos recoge multitud de datos y manuales

“para facilitar al mayor número de personas el conocimiento” (54).

Él, en sus trabajos, es consciente de sus limitaciones y en uno de ellos nos cuenta;

“mi humilde trabajo lo hallará repleto de faltas literarias; pero creo que no ha de faltarme su indulgencia, ante la consideración de que jamás he escrito para el público, por no ser patrimonio de los prácticos, como yo, las galanuras de frase de los publicistas” (55).

La edición de todas estas publicaciones las asume económicamente el propio Lacambra sin ninguna ayuda externa aunque, seguramente, tiene algún colaborador en la elaboración y preparación de dichos folletos y en la titánica tarea de enviar los miles de cartas que escribe.

![]() Ejemplar de "La unión regional regeneradora", gentileza de Leontina Plana

Ejemplar de "La unión regional regeneradora", gentileza de Leontina Plana es el nombre de la sociedad que en 1910 pretende formar como

“lo único capaz de regenerarnos” y fijando en Barbastro el centro de sus actividades.

Es en 1914, como complemento a sus publicaciones, cuando registra en el Gobierno Civil de Huesca la

“Asociación en pro del bien común”, en la que consta como

“Director propietario de la publicación LA REGENERACION DE ESPAÑA”.

De esta

“publicación” sólo hemos podido localizar un ejemplar, sin numerar y sin fecha. El único dato que tenemos para ubicarla está en una hoja del

“Calendario decimal de diez meses”, de su invención, correspondiente al quinto mes de 1914.

La portada, con sus sencillos dibujos, recorre todos los puntos básicos de su pensamiento regenerador y en el centro, a modo de escudo, dos manos cogidas con la leyenda

“LA UNION HACE LA FUERZA” rematan el conjunto (56). Este lema, origen de sus ideas, ya lo utiliza en los bocetos de la primigenia asociación.

La publicación es un resumen de sus trabajos e incluye una transcripción de los estatutos de la asociación y una hoja con anuncios de comercios barbastrenses. El primer artículo condensa,

“fiel propósito de mi campaña”, todo lo que él siempre ha buscado con sus trabajos;

”LA REGENERACION DE ESPAÑA por la unión popular, regional y nacional española, y por la ilustración, instrucción, orientación y propaganda constante progresiva”.

Al final, tras veinticinco artículos, aparece

“la junta de representación” que reúne en sus tres apartados a las personas más importantes, de dichos aspectos, en la economía barbastrense: Agricultura, D. Manuel Gómez, Industria, D. Félix Lalanne y Comercio, D. Constancio Artero. La publicación titulada

“LA UNION REGIONAL REGENERADORA” debe, según sus intenciones, ser la portavoz de dicha Asociación.

![]() Stand de MLM para la Exposición Hispano-Francesa de 1908, gentileza de Leontina Plana.

Stand de MLM para la Exposición Hispano-Francesa de 1908, gentileza de Leontina Plana.Sus

“artefactos”, hoy en día, nos parecen curiosos, aunque de alguno de ellos no podemos ni dar nuestra opinión por la escasa información que tenemos. Es el caso del SIFÓN IRIS cuyo funcionamiento es

“en sentido contrario de los hasta hoy conocidos” y, por sus explicaciones, debía aspirar el agua. La TURBINA sistema LACAMBRA

“de extraordinaria utilidad” es otro de estos desconocidos artefactos. Y, según sus palabras,

“sirve para mover todo cuanto desee” y puede funcionar en cualquier sentido y su posición puede ser horizontal y vertical.

El, quizás, más conocido sistema de su invención es el CONMUTADOR sistema LACAMBRA, que soluciona el problema de la ubicación fija de las lámparas eléctricas evitando

“fraude alguno”–no olvidemos que tenía una empresa eléctrica- y así poder colocar

“cuantas correderas necesite el abonado” para poder iluminar “infinitos departamentos” (57).

D. Mariano es un ferviente defensor del sistema decimal,

“cuya modificación tanto beneficio viene reportando” (58), en una época en la que todavía se mide en cahizadas y nietros. Y, por ello, se le ocurre la idea de un

“calendario decimal” de diez meses y, a partir de éste, un reloj kilométrico en el que el día tiene diez horas y la noche otras diez. Todo esto lo justifica

“porque al paso natural del hombre, éste anda cien metros, y cada diez minutos, un kilómetro; cada hora cinco kilómetros” (58). La revista satírica Gedeón, en 1911, se mofa de su idea;

”El Sr. D. Mariano Lacambra es un hombre admirable. ¿Qué dirán ustedes que ha hecho, así de golpe y sin decírselo a nadie? Pues la tontería de reformar completamente el calendario. ¡Hombre, no hay derecho! ¡ Y sin avisarnos…” (59).

Todos estos inventos los lleva a la exposición provincial de Huesca de 1906 donde recibe la medalla de plata por su conmutador (60). En 1908, con ocasión de la exposición Hispano-Francesa, lleva su

“stand” -que podemos ver en la única fotografía suya que se conserva- con sus inventos y publicaciones. Allí recibe la felicitación de Basilio Paraiso comunicándole la concesión, por el comité de la misma, de

“un diploma especial de cooperación” (61). En esta exposición, según sus escritos,

“el comité oficial me concedió medallas de cobre, plata y oro, con sus correspondientes diplomas” (62).

En 1912 lo nombran Comendador de la Orden Civil del Mérito Agrícola. Otros altoaragoneses como Tomás Costa o el madrileño Severino Bello, entre otros, ya pertenecen a esta orden que premia, desde 1905, los servicios prestados en ese campo (63).

![]() Publicidad de MLM en "La unión regional regeneradora", gentileza de Leontina Plana

Publicidad de MLM en "La unión regional regeneradora", gentileza de Leontina PlanaMuchas obras e historias quedan, sin nombrar siquiera, de la larga lista de sus trabajos en Barbastro. Quizás la más singular sea la construcción de la plaza de toros de Barbastro

“merced al lavatorio que ha sufrido, no de la cara, sino de todo el cuerpo”. También la concesión de la misma, tras sus obras, al

“laborioso e infatigable barbastrense don Mariano Lacambra”. O el palco número 28 que se reserva

“para poder ver los toros en el corral” (64).

El desmontaje y traslado de la portada de la iglesia de San Juan, desde la orilla del Vero, a su actual ubicación en el cementerio, también lo realiza D. Mariano (65).

![]() Sello de un folleto de MLM, IBA, Fondo George J.G. Cheyne

Sello de un folleto de MLM, IBA, Fondo George J.G. CheyneLos ferrocarriles, por el Cinca o el Ésera, quedan en la imaginación de sus proyectistas y en los sueños de D. Mariano. Ideas que, pasado el tiempo, siguen sin salir del papel.

Muchos son los proyectos que -seguro- también quedan en su particular tintero. Como la sociedad llamada

“La parra industrial”, de cuya existencia nos quedan, tan solo, sus anagramas.

Él mismo pone su

“Conclusión definitiva” y escribe

“Hora es ya de dejar la pluma y que las películas cerebrales descansen y se rehagan. Mis fuerzas, mis recursos y mi influencia, rebasan ya del límite que me pertenece.” (66).

EpílogoPodemos considerarlo un soñador, e incluso un ingenuo, pero su corazón, que dejó de latir aquella tarde del siete de abril de 1917, era limpio y honesto como sus palabras. Sus ideas perduran en el tiempo en forma de folletos pero, desafortunadamente, fue ingratamente olvidado por aquellos que él estimaba –otra muestra más de la proverbial ingratitud aragonesa- (67). Quizás sea un buen momento, como ya propusieron (68), para dedicarle una calle en su ciudad. Ahora, pasado el tiempo, me gustaría que estas sencillas líneas sirvan para honrar su memoria y agradecerle, allá donde esté, sus esfuerzos

“en pro del bien común”.

Tras una sencilla lápida y la inscripción

"Mariano Lacambra y familia", descansa en el undécimo cuartón, nicho 13, D. Mariano Lacambra Marín junto a su esposa Ángela De Antonio fallecida el año 1922.

![]() Nicho de la familia Lacambra, fotografía del autor.

Nicho de la familia Lacambra, fotografía del autor.

1. López Novoa, Saturnino, Historia de la muy noble y muy leal ciudad de Barbastro, Barcelona, Pedro Riera, 1861, t. I, p. 351.

2. Archivo Diocesano de Barbastro, (en adelante A.D.B.). Libro sacramental 15, Matrimonios, p. 46. Los datos y los hechos son ciertos, pero el desarrollo es una hipótesis.

3. José Lacambra Montes (Barbastro, [1759]-1833) tuvo un hijo del mismo nombre llamado José Lacambra Durán (Barbastro, [1793]-1865) y un nieto también llamado José Lacambra Mora (Barbastro, 1815-¿?). Las obras llevadas a cabo esta época pudieron ser realizadas por cualquiera de los tres y hace difícil distinguir las que hizo cada cual.

4. Archivo Municipal de Barbastro (en adelante A.M.B.), Padrón de 1859.

5- Lacambra Marín, Mariano. Proyectos y propagandas para la regeneración de España en el Alto y Bajo Aragón por los Riegos, Ferrocarriles secundarios, Explotación de minerales y cuanto convenga en bien común por…, Zaragoza, Tomás Blasco, 1910, Huesca, 2 tomos. Nota en t I, folleto ”Al Gobierno y a las Cortes”, p. 43. Las citas del propio Lacambra hay que tenerlas con la lógica cautela y, donde ha sido posible, se han comprobado.

6. Lacambra, 1910, t. I, ”Al Gobierno y a las Cortes”, p. 44.

7. López, 1861, p. 352.

8. Citado por Lascorz, 1987, [21-8-2011. La cita 8 se ha quedado sin la fuente al esclarecer la bibliografía para reducirla y es: Lascorz Garcés, María Pilar, Barbastro y su desarrollo urbano en el siglo XIX, IEA, Colección de Estudios Altoaragoneses 21, Huesca, 1987.], p. 39-42. Sacado de A.M.B., Libro de Gestis, año 1834. La autora atribuye esta obra y la autoría del libro de Gestis al maestro albañil Mariano Lacambra. Consultado dicho libro de Gestis aparece Pedro Lacambra como el autor de la obra y no Mariano como cita la autora, por error, en su libro. El dicho Mariano, ver nota 15, es el “Escribano y Notario público” de la Ciudad y el autor de las notas del libro de Gestis. El libro Arquitectos en Aragón, de Martinez Verón, reproduce la nota y le atribuye la obra al inexistente maestro albañil.

9. A.M.B., A512-005.

10. A.M.B., A512-009

11. A.D.B., Libro sacramental 31, Bautizados, p. 159.

12. A.M.B., Padrón de 1859.

13. Lacambra, 1910, t. I, ”Al Gobierno y a las Cortes”, p. 58-59.

14. A.D.B., Libro sacramental 39, Matrimonios, p. 89. Censo de 1890. Gentileza Silvia Montes.

15. Mariano Lacambra es el Escribano y Notario de Barbastro, autor de las notas del libro de Gestis, pues coincide su firma en los protocolos de 1824 y en el libro de Gestis en 1834, ver nota 8. Y, por ello, creo que pudiera ser D. Mariano Lacambra Millaruelo (Barbastro, [1787]-1863), por su edad y por las notas de su matrimonio. Aunque la coincidencia de nombre y primer apellido con su hijo no ayuda mucho a clarificarlo. Me parecía apasionante encontrar un parentesco entre “notarios” y “albañiles”, pero no ha sido posible porque el Notario viene de Fornillos.

16. A.H.P.H., Protocolo 5671. Existen protocolos de este notario desde el año 1813 hasta 1835.

17. A.M.B., Padrón de 1859.

18. A.D.B., Libro sacramental 31, Defunciones, p. 106.

19. Citado por Lascorz 1987, p. 71-72. A.M.B., Legajo 207, testimonios de condena, 1887.

20. A.M.B., A514-035. En esta instancia firma como “Mariano Lacambra y Marín”.

21. A.M.B., Minutero de actas municipales, 1890-1892, A471-005.

22. Ferré Castán, Juan Carlos. “Barbastro a comienzos del siglo XX, La ciudad en la que nació y vivió sus primeros años El Cruzado Aragonés”. El Cruzado Aragonés. Un siglo 1903-2003, Barbastro, 2004, p. 108 y Lacambra, 1910, t. I, folleto ”Al Gobierno y a las Cortes”, p. 59.

23. Lacambra, 1910, t. I, folleto ”Al Gobierno y a las Cortes”, p. 59

24. A.H.P.H., Obras Públicas, expediente 135/8.

25. Memoria histórica de la sociedad anónima Aguas Potables de Barbastro : 1903-2003 / [Enrique Padrós], Barbastro, 2003, p. 18.

26. A.H.P.H., Obras Públicas, expediente 135/9.

27. Escritura de constitución de la sociedad. Gentileza de Dña. Leontina Plana.

28. I.E.A., La Cruz del Sobrarbe, Barbastro, 6-11-1897.

29. A.H.P.H., Obras Públicas, expediente 135/5.

30. I.E.A., La Cruz del Sobrarbe, Barbastro, 26-8-1899.

31. Lacambra, 1910, t. 2, p. 9.

32. I.E.A., La Cruz del Sobrarbe, Barbastro, 11-8-1900.

33. Cheyne, George J. G. Joaquín Costa el gran desconocido, Ariel, Barcelona, 2011, p. 60 y conferencia de D. Juan Carlos Ara, Barbastro, 11-5-2011.

34. Lacambra,1910, t.1, “Sexto y séptimo folleto”, p. 43

35. Lacambra,1910, t.1, ”Al Gobierno y a las Cortes”, p. 48. Costa añade a la carta de respuesta impresa estas líneas.

36. Lacambra,1910, t.1, “Sexto y séptimo folleto”, p. 43.

37. Cheyne, 2011, p. 161.

38. Lacambra,1910, t. 2, p. 148.

39. Lacambra,1910, t. 2, p. 212.

40. Lacambra,1910, t. 2, p. 214.

41. Diputado por Barbastro. Autor del proyecto de la plaza de Toros de Goya de Madrid y de la plaza de Toros de Barbastro (1891).

42. Web http://www.congreso.es, Diputados históricos 1812-1977.

43. Lacambra Marín, Mariano. Campaña política y campaña hidráulica en el Alto y Bajo Aragón por…, Huesca, Tipografía de Blasco, 1910, p. 44. El ejemplar del Instituto Bibliográfico Aragonés, IBA, perteneció a George J.G. Cheyne y lleva su firma.

44. I.E.A., El Diario de Huesca, 2-4-1913.

45. Lacambra, 1910, t. 1, ”Al Gobierno y a las Cortes”, p. 14.

46. Lacambra Marín, Mariano. Proyectos hidráulicos, Consideraciones prácticas entre los dos canales de riego de Barbastro y Sobrarbe por…y breve reseña del pantano de Alquézar. Barbastro, tipografía de Jesús Corrales, 1906, p.17.

47. Agua, ingeniería hidráulica y fotografía en los orígenes de la CHE: Los años decisivos. [exposición], Palacio Sástago, DPZ, Zaragoza, 2008, p. 232.

48. Lacambra, 1910, t.1, ”Al Gobierno y a las Cortes”, p. 13.

49. A.D.P.H., Fototeca, Mariano Lacambra, Barcelona, Imprenta Clavero, 1912, 2r.

50. Bolea Foradada, Juan Antonio. Los riegos de Aragón, Zaragoza, 1986, p. 164.

51. Lacambra, 1910, t. 1, ”Al Gobierno y a las Cortes”, p. 54.

52. George J. G. Cheyne poseyó dos folletos, actualmente depositados en el IBA (ver nota 43).

53. Lacambra 1910, t. 1, ”Al Gobierno y a las Cortes”, p. 9.

54. Lacambra,1910, t. 2, p. 89.

55. Lacambra,1906, p. 28.

56. Lacambra,1912, En este folleto se utilizó la portada.

57. Lacambra,1910, t. 2, p. 170.

58. Archivo histórico de la Oficina Española de Patentes y Marcas. Exp. 52498, 29-2-1912.

59. Gedeón, Madrid, 26-2-1911.

60. I.E.A., Diario de Huesca, 3-12-1906.

61. Lacambra, 1910, t. 2, p. 204.

62. Lacambra, 1910, t. 1, ”Al Gobierno y a las Cortes”, p. 1. No he localizado confirmación.

63. El ABC y La Época del 7-12-1912, publicaban su concesión pero no aparece en la Gaceta de Madrid.

64. I.E.A., Diario de Huesca, 31-5-1909 y 18-10-1909. Charla con Dña. Leontina Plana.

65. Lacambra, 1910, t. 1, ” Al Gobierno y a las Cortes”, p. 40.

66. Lacambra, 1910, t. 1, ” Al Gobierno y a las Cortes”, p. 116.

67. No he podido encontrar ningún artículo en los periódicos de la época sobre su fallecimiento y las únicas referencias a su vida y obras, son los trabajos de Joaquín Coll en la GEA, los dos artículos de Antonio Abarca, uno en El Cruzado Aragonés, 28-4-1978 y otro en Zimbel de abril de 1983, y el artículo de José Noguero en Ro zimbeler, 2011, nº 22.

68. Abarca, op. cit.

Nota final:Este artículo, junto a otros, aparece en el blog seirapowerplant.blogspot.com para intercambiar ideas, sugerencias y comentarios sobre los errores que, seguro, he cometido. Cualquier colaboración sobre la vida, publicaciones o fotografías de Mariano Lacambra será bienvenida en este correo jacuberog@terra.es.

Lista de agradecimientos (pido perdón a los que, por olvido, no cite):Antonio Abarca, Enrique Albert, Vicky Alcañiz, Tomás Arcas, Charo Bordes, Luis Borruel, Antonio Buil, Toni Buil, Joaquín Coll, Joaquín Ferrer, Laura Fontova, Santiago Lisa, Francisco Molina, Silvia Montes, José Noguero, Ana Oliva, Jesús Paraiso, Enrique Pascau, Leontina Plana, Ángel Tornés.

Este artículo se publicó en el extra de fiestas de

El Cruzado Aragonés de septiembre del 2011. Se han añadido algunas imágenes que no aparecen en el artículo original.